…Largo fue el verano.

Pon tu sombra en los relojes solares,

y suelta los vientos por las llanuras.

Rainer María Rilke, Días de otoño.

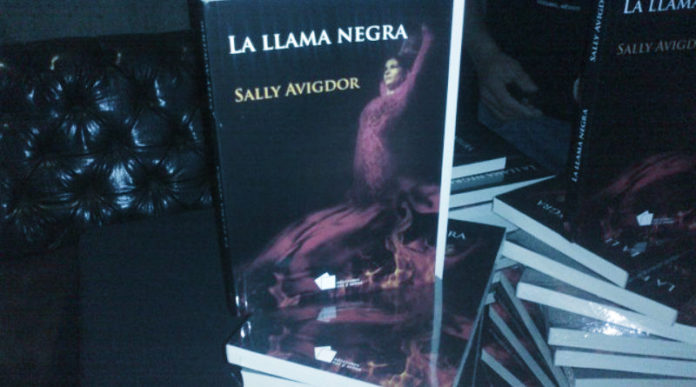

Desde la entraña misma de la pasión, Sally Avigdor ha escrito la novela más vehemente de los últimos tiempos y colocado sobre el bastidor de la página en blanco el perfecto trazo de los habitantes de la incendiaria noche madrileña puntualmente retratada en el crepitar de La llama negra, obra fundadora de su estirpe escritural de raíz flamenca que, en un maravilloso acto de prestidigitación, lleva al lector al lugar de los hechos y lo inserta en la escena de los mismos como partícipe visual de éstos de la mano de su autora: Sally Avigdor (Ciudad de México, 1974).

A unos días del estreno de una Carmen, montada a partir de la muy conocida obra del músico Georges Bizet a partir del texto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac basada en la novela homónima de Prosper Mérimée, Joaquín Jarana –maestro, productor, genio atormentado como todos los genios— reconstruye en el desarrollo argumental de La llama negra la singular puesta en escena de una nueva Carmen en la que Tania Carmona está llamada a alcanzar la cúspide mediante el despliegue de un arte milenario que le viene de casta; el don que ha perfeccionado en ensayos sin fin y noche tras noche en ese laboratorio personal de Tania en El Jerezano junto al Negro, su guitarrista.

Es ahí, en El Jerezano, el tablao de don Antonio, el espacio en que Tania Carmona recrea su arte, lo perfecciona y alimenta al tiempo que alimenta también el recuerdo de su madre, bailarina de fina cepa limitada al cuidado de los hijos y el marido al uso de los cánones de una sociedad no solo española sino universal que todavía quiere constreñir a la mujer al estrecho espacio de cuatro paredes y un techo entre hornillas, alacenas y vaporeras. Pero Tania no repetirá ese destino, ella seguirá su ruta hasta quedar uncida a la de Diego Escobar quien la introducirá al mundo de Joaquín Jarana, quien subyugado por su arte, creará una nueva versión de Carmen para Tania.

A unos días del estreno –programas de mano hechos, afiches pegados, publicidad pagada— el trazo negro del destino golpeará soezmente a Tania al punto que desposeída de sí misma, deberá luchar, primero, contra la presencia de una Carmen de carne y huesos capaz de follar con Madrid entero por el mero placer del sexo y contra sí misma para regresar de la hondura a la que esa mueca vulgar del destino la somete atándola al rigor de una cama de hospital y, finalmente, contra la ausencia de recuerdos: los retazos de un rompecabezas de cuyas piezas centrales nadie se atreve a quitar el velo para que el inmenso puzle donde la befa se ha refocilado hasta el hartazgo alcance su condición de todo y realidad.

La llama negra es también, en otra perspectiva, un reservorio de las pasiones humanas: la concupiscencia de esa Carmen de carne y huesos como eje de su vida y también como efecto de una vida –la de Carmen— entreverada con el dispendio moral de su padre y las omisiones de una madre lábil; la absurda vocación de Diego Escobar por ceder al embrujo y el veneno de la piel de Carmen, sus labios rojos, su cuerpo dispuesto, abierto, procaz; su ardiente insolencia sexual. Esa humana manía que no sacia la avidez del deseo, que nunca es colmada y reclama siempre más en una lujuria dispendiosa que es cima, sino y sima de Carmen y Diego.

En ese reservorio de pasiones humanas finamente trazado por Sally Avigdor tiene también cabida el temperamento vital y diferente de Joaquín Jarana –monstruo y genio a la vez— a quien persigue el recuerdo de su abuelo, su ausencia física como legado vital, y, finalmente, pero no al final, la pasión por el baile y la vida que Tania Carmona tuvo y perdió sobre un tablao y convirtió en llama negra de venganza entre los vulgares hedores de un hotel cutre.

La llama negra es una novela pasional, directa, brutal, tensada por los aires jondos que con excelsitud recrea Sally Avigdor engarzados en la montura sin par de las noches madrileñas y neoyorquinas. Es también Sally Avigdor dueña, y por mucho, de un estilo contundente evidenciado en esta primera novela donde los tiempos se cruzan; van, vienen, avanzan, retroceden y son atroces, felices y desdichados como solo la vida misma puede llegar a serlo en el preciso momento donde se trasciende la frontera que va de la fractura al deshielo, tal y como viaja esta obra en donde cada personaje juega con precisión un papel hilado finamente sobre la trama de esta narración escrita desde la entraña misma de la pasión y que sólo desde esa misma entraña ha de leerse.

No exagero si digo que en La llama negra Sally Avigdor nos ha dado no sólo a Tania, Carmen, el Negro, Diego, Prado, don Antonio o a Joaquín Jarana. También nos ha dado una muestra de cuán vital puede ser una novela y de cuán vital es el idioma; del enorme piélago que recubre al arte, de la viveza y la perdurabilidad de éste y que en el acto de escribir y leer todos los sentidos intervienen para demostrar una y otra vez, incansablemente, que sólo desde las entrañas de la pasión amalgamadas con el don y el oficio, es posible, vital y necesario, escribir y acometer la vida como Tania, como Carmen, como Diego Escobar y como Sally Avigdor cuando su llama escritural arde. “Y luego, como si todo ese fuego/le fuera insuficiente, lo recoge,/lo arroja al suelo y, altiva, lo mira:/la llama persiste, no cede, aún arde”. Sombra liberada “en los relojes solares” de estos días de otoño. (Sally Avigdor, La llama negra Ediciones Cal y Arena, México, 2015, 254 pp.).

Columna Anaquel de Omar González