Por Moisés MOLINA

El grito de los pueblos y las comunidades indígenas

Ahora que se ponen de moda – a propósito de las fiestas de septiembre- las palabras favoritas del discurso independentista (Patria, México, libertad, soberanía, independencia, nación, unión, etc) es propicio poner de manifiesto también “la cuestión indígena” y preguntarnos si personas, pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano caben en esas palabras.

En la reciente conferencia que tuve la oportunidad de dictar, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica de Chiapas, ese fue el hilo conductor de mis reflexiones.

El tema que se me pidió desarrollar fue “Reconocimiento Constitucional de los Derechos Humanos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas” ( el pueblo afromexicano sería motivo de una conferencia específica) .

Y ello dio pie a formular, previamente al análisis de los derechos humanos que la reforma constitucional de 2024 reconoció a dichas personas , pueblos y comunidades, algunas consideraciones históricas que pudieran ayudar a clarificar en donde estamos parados.

“¿Qué somos?” fue la pregunta inicial. Y ¿Dónde encajan las personas, pueblos y comunidades indígenas en lo que “somos”?, fue la segunda interrogante que les pedí hacerse a los asistentes.

Somos mexicanos sin duda alguna, pero somos diferentes “grupos” de mexicanos: por derechos de suelo, por derecho de sangre, por naturalización, indígenas, mestizos, afrodescendientes.

La nacionalidad es un concepto jurídico que engloban lo que en nuestros cursos de derecho civil aprendimos como los atributos de la personalidad.

Pero resulta que, culturalmente hablando, en México existen varias naciones. El pueblo Triqui de Oaxaca, por ejemplo, se reconoce y se hace llamar “la nación Triqui”.

Y por extensión, todos aquellos grupos humanos que nuestro sistema jurídico legislado llama pueblos y comunidades indígenas bien pueden, desde la otra perspectiva, identificarse como naciones con una historia, un derecho, una cultura y una cosmovisión anterior al surgimiento de México o más propiamente hablando, del Estado mexicano.

Lo que pasó es que México engulló a esos pueblos para exterminarlos. La historia lo demuestra. No aparecieron con cierta dignidad en el texto constitucional hasta 1917 y es hasta 2024 que les hemos hecho el favor de reconocerles plenamente su estatus de personas con derechos ya no solo como sujetos individuales, sino también colectivos. Y esto último no termina de entrar en nuestra cabeza.

El artículo 50 de la Constitución de 1824 se refería a ellos como “tribus de indios”. Hacia 1857 las cosas empeoran porque la impronta del liberalismo político que tenía en el centro de su doctrina al “individuo” urgía a eliminar todo obstáculo para la construcción de una única mexicanidad reconocida en la bandera, el escudo y el himno nacionales.

Ello quiere decir que personas, pueblos y comunidades eran, hasta antes de 2024, objetos del derecho y de la acción del Estado o “sujetos” pero de interés público.

Independientemente de los avances terminológicos y de epistemología jurídica, las personas, pueblos y comunidades indígenas permanecen (con sus excepciones) como clientelas y en el silencio, a veces hasta indiferentes a lo que el Estado mexicano generosamente quiera darles y reconocerles.

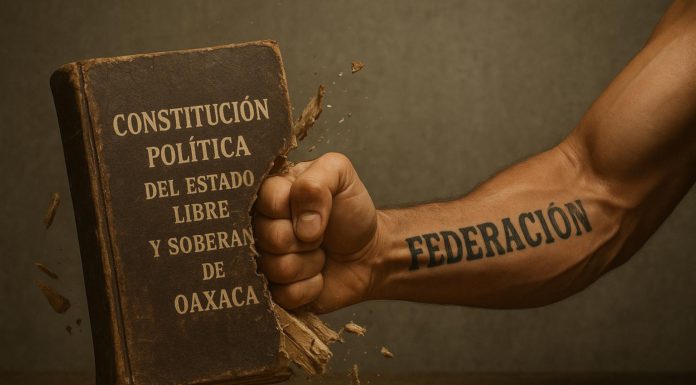

Pero lo que el Estado nunca les va a reconocer es la capacidad de “Poder” porque eso significaría soberanía y todas sus implicaciones. Como lo que se exigió desde los Altos de Chiapas en 1994 y cuya llama fue controlada y administrada.

Sin quererlo y muchas veces sin saberlo, tenemos en México plantada la semilla que puede dar respuesta al desastre que representa la crisis del Estado como modelo de organización política.